DÍA 1. 1º-B

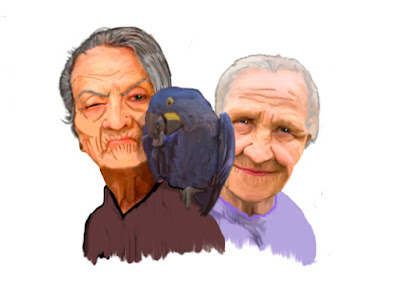

No se podía decir que el piso fuera un ejemplo de limpieza e higiene, más bien todo lo contrario. Eugenia había vivido rodeada de animales la mayor parte de su vida —y por lo que a ella incumbía, eso incluía a sus hermanas, Rogelia e Ignacia— y a sus setenta y tres años —reconocidos, que no reales— no tenía ni las ganas ni la necesidad de mantener una limpieza aceptable. Para cualquier persona que entrase en su hogar, dulce hogar, el hedor sería insoportable, pero tanto ella como sus hermanas se habían acostumbrado al olor hasta el punto de no notarlo siquiera. Por supuesto, eso no incluía al resto de sus vecinos, que las habían denunciado varias veces en sanidad sin obtener ningún resultado. La última vez que pasó revista tenían en el piso cinco gatos —tres hembras y dos machos—, un yorkshire con la molesta costumbre de ladrar sin motivo hasta altas horas de la madrugada, y un perro callejero que recogió ella misma hacía un par de años, a los que había que sumar una ingente cantidad de periquitos, canarios y jilgueros que vivían hacinados en una enorme jaula en la cocina, que ocupaba lo que con anterioridad había sido el lavadero, y un loro con muy mala leche que revoloteaba libre por la casa, y que se sabía una colección de insultos muy superior a la de cualquier adolescente de hoy en día.

Desde el preciso instante en que Eugenia abrió los ojos, supo que algo iba mal. No sentía el calor de Pulgoso, el perro callejero que solía dormir sobre sus pies. Además, la casa estaba en completo silencio. Ni el ronroneo de cualquiera de los gatos en su ronda nocturna, ni el estridente graznido de los periquitos… ni siquiera el aleteo de pirata, el loro cabrón como lo llamaba ella, saltando desde el sofá de la salita hasta el mueble del televisor, ruta que repetía sin cesar, noche y día, al menos un millar de veces.

Y todo estaba oscuro. Completa y absolutamente oscuro. No veía el resplandor rojizo del despertador que tenía en la mesilla y que le servía para controlar —y disfrutar, porque así jodía a sus vecinos— de las horas de mayor escándalo de ladridos del Yorkshire Gruñón. Eso significaba con toda probabilidad que se había ido la luz, pero el despertador tenía pilas para emergencias de aquel tipo… ¿estaban las pilas gastadas, o las había repuesto hacía poco?... Creía que sí, pero no estaba en condiciones de asegurarlo. En cualquier caso, era la única explicación lógica, así que no le dio más vueltas, se levantó y a tientas, con el mayor cuidado que pudo, se acercó a la pared y accionó el interruptor.

Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz eléctrica y el mundo dejó de parecerle una feria de luces cegadoras, constató lo que había sospechado: no había ningún animal en su desordenado cuarto, que era lo más parecido al ganador del primer premio en un concurso de víctimas del Síndrome de Diógenes. Antes de salir al pasillo siseó varias veces; al hacer esto, por regla general aparecían al menos dos o tres gatos que estaban escondidos detrás de algún montón de ropa o cartones, y los perros llegaban al trote entre escandalosos ladridos, pero no sucedió nada. La casa siguió sumida en el más completo silencio, y desde la puerta de su cuarto hacia afuera sólo se percibía la más absoluta oscuridad. El corazón de Eugenia hizo todo lo contrario que sus animales, cogió carrerilla y empezó a latir de manera preocupante. Respiró hondo, y trató de calmarse. Para llegar al salón tenía que atravesar el pasillo, que tenía la bombilla fundida desde tiempos inmemoriales, lo que la obligaba a caminar a ciegas al menos siete u ocho metros hasta llegar al interruptor del comedor. ¿Pero por qué demonios estaba tan oscuro? Sólo su hermana menor, Ignacia —que rondaba los sesenta y cinco—, tenía la costumbre de dormir con las persianas bajadas por completo, pero ni su otra hermana, Rogelia, ni ella misma podían dormir a oscuras. Y por supuesto, la ventana del comedor tenía las cortinas descorridas con el noble propósito de que los animales comenzaran a montar escándalo con las primeras luces del día.

Visto como estaban las cosas, no le quedaba otro remedio que atravesar el pasillo. Pensó en gritar para despertar a sus hermanas, pero lo único que podía conseguir era que alguna de ellas se levantara también a ciegas y tuviese un accidente. No es que la preocupase en exceso el bienestar de sus hermanas —las peleas entre las tres eran el pan nuestro de cada día, y raro era el que pasaba sin que volasen los trastos dentro de la casa—, pero no estaba dispuesta a soportar a ninguna de ellas convalecientes en cama con una cadera rota.

Salió hacia el pasillo, pero permaneció agarrada al marco de la puerta. Miró hacia la oscuridad con la esperanza de que sus ojos se acostumbrasen a ella, pero eso no sucedió. Todo seguía siendo de un negro absoluto. Ni siquiera podía distinguir el contorno de los muebles del salón, allá al fondo. El corazón se le aceleró de nuevo. Miró hacia su cuarto. No estaba ciega, allí bajo la tenue luz eléctrica seguía viendo los montones de ropa que atrancaban de forma irremisible las puertas del armario que hacía años que no se abría para guardarla en su interior. Su mano se aferró con fuerza al marco de la puerta, que le antojaba como un salvavidas contra la negrura del pasillo. Respiró hondo, y se soltó. Caminó con la cara pegada a la pared unos metros. Tenía los ojos muy abiertos, pero el resultado era el mismo que si los hubiese tenido cerrados. Arrastraba los pies con muchísimo cuidado. Primero uno. Luego la mano izquierda se deslizaba por el sucio papel pintado de la pared del pasillo. Y por fin arrastraba la otra zapatilla hasta tocar con la primera. Otros pocos centímetros ganados a la oscuridad. De repente, oyó algo. Un sonido extraño. Sintió el irrefrenable deseo de salir corriendo hacia la seguridad de su cuarto, pero sabía que si se giraba la invadiría el pánico e iba a caerse sin remedio. Y sería ella la que se partiese una cadera. O algo peor. Pensó en preguntar algo típico. Algo del estilo de Quién anda ahí o Voy a llamar a la policía, pero la lengua se le pegó al paladar y no pudo articular palabra. Algo se rozó contra su delgado tobillo izquierdo, y un grito ahogado le brotó de la garganta. Luego, un ruido aterrador, no fuerte ni estridente, algo así como si alguien agitase hojas de papel de estraza. Cerca de su cara. Se la protegió por instinto con las manos, y entonces sintió la presión familiar en el hombro.

—Joputa —se oyó la voz aguardentosa en la oscuridad.

—¡Pirata!¡Maldito loro cabrón! —consiguió soltar por fin, con el corazón peligrosamente cerca del ritmo máximo que estaba dispuesto a resistir.

—Cabrón, cabrón —repitió el loro. Eso le dio las fuerzas necesarias para recorrer la distancia que le quedaba y accionar el interruptor de la luz del salón.

De nuevo la claridad. Cegadora al principio, lúgubre una vez que sus ojos se acostumbraron. Sólo dos de las cinco bombillas de la lámpara del comedor seguían funcionando. Las otras se habían ido fundiendo con el paso del tiempo y no habían sido reemplazadas. Y así seguirían hasta que no hubiese más remedio. El panorama del comedor era tan descorazonador como el de la habitación. Montones de ropa, papeles, pilas de publicidad que recogían del buzón de correos y que amontonaban de manera sistemática, cajas de cartón, de leche, de comida para animales. Todo un repertorio que a ellas les parecía de lo más normal, pero ni gatos, ni perros. Y silencio absoluto en la cocina, a pesar de que el resplandor de la luz del comedor debía haber provocado una estruendosa algarabía entre los pájaros de la jaula. Se dirigió hacia allí, y encendió la luz. La jaula estaba vacía. Ni rastro de canarios, jilgueros, ni escandalosos periquitos. Pero la puerta estaba cerrada. No se habían escapado, simplemente no estaban. De nuevo el corazón se le puso a mil. Salió disparada, a la máxima velocidad que le permitían sus débiles piernas. Atravesó el comedor y caminó en dirección contraria al oscuro pasillo —a pesar de que ahora estaba bañado en parte por la luz del comedor, le daba escalofríos— y abrió la puerta de la más pequeña de sus hermanas. Con la persiana bajada, distinguió la figura de Ignacia en la cama. Encendió la luz y descubrió que aquello no era el cuerpo de su hermana. La cama estaba vacía, y las mantas amontonadas sobre ella, adoptando una leve forma humana que era la que la había confundido, pero allí no había nadie. Empezó a faltarle la respiración. Notaba su pulso en la garganta, y tuvo que reclinarse un poco para reponerse al mareo que le nubló la vista durante un instante. Salió a trompicones de la habitación, y abrió la puerta contigua. De nuevo oscuridad total, y de nuevo una forma humana sobre la cama. Pulsó el interruptor de la luz, y esta vez la inundó una oleada de alivio al ver el cuerpo de su hermana Rogelia tumbada de lado, tapada con las mantas hasta la cintura y con un respirar pausado. Estaba profundamente dormida.

Pero algo no encajaba. Rogelia nunca se hubiese dormido con la persiana bajada, odiaba dormir en total oscuridad. Cuando miró hacia la ventana, se le heló la sangre en las venas. Usó sus últimas fuerzas para despertar a su hermana.

Iba a necesitar toda la ayuda posible para enfrentarse a aquello.